Publié le 16 mai 2025.

Etude sur l'hôpital de Parthenay réalisée en 1860.

Ce texte des Archives départementales est une étude historique faite en 1860 sur les hôpitaux de Thouars et de Parthenay. Seul le texte concernant Parthenay est transcrit. Les tableaux sont les copies de ceux de cette étude. Cette dernière comporte également un tableau du prix du blé similaire à celui que nous avons publié dans notre « Dictionnaire de la Gâtine ancienne ». Les métairies, qui dépendaient de la Maison-Dieu, passent dans le domaine de l'hôpital à sa création.

Ce travail est à mettre en corrélation avec nos diverses études publiées dans le catalogue d’exposition du musée de Parthenay : « La santé en Gâtine », 2020.

L’auteur de l’étude ci-dessous semble avoir utilisé des documents qui ont aujourd’hui disparus.

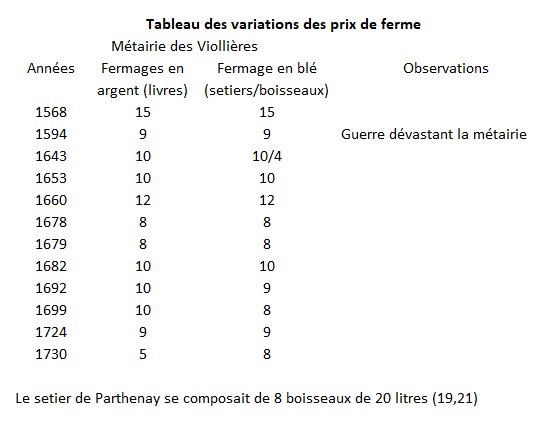

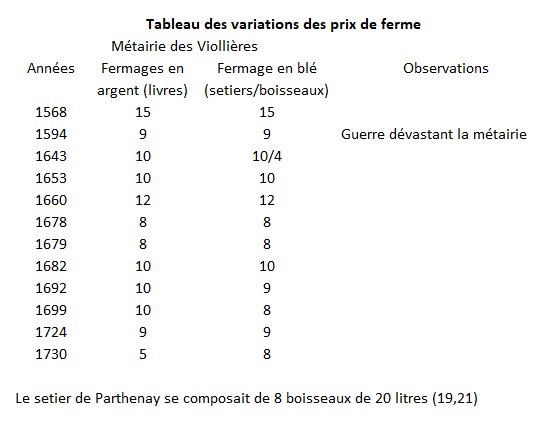

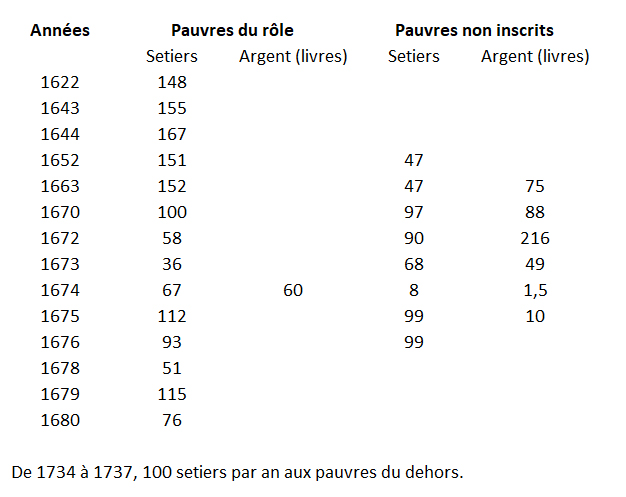

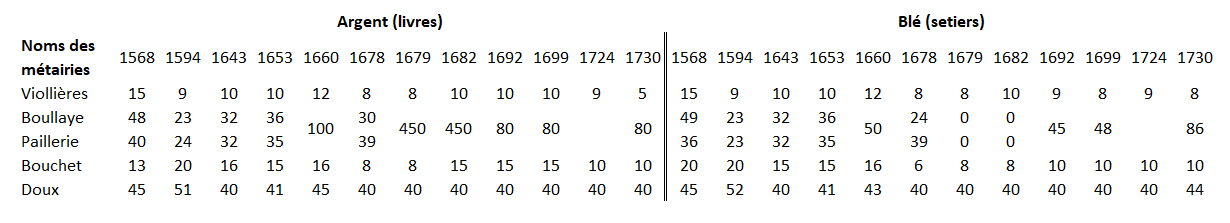

Parthenay. Deux villes, dans le même pays peuvent avoir une histoire bien differente : rien ne ressemble moins à Thouars que Parthenay. L’etude de l’hospice de cette derniere ville montre des luttes de partout comme une emeute eternelle. La commune en 1562 enlève à la Maison Dieu l’administration de l’aumône ; les guerres de religion passent et laissent leurs tristes résultats dans la fortune de l’hopital a baissée. En 1682, lutte contre les dames de l’Union chretienne , où suivant la lettre des administrateurs à l’évêque des filles qui ont du talent, de la noblesse, des amis et pas de fortune n’abandonneront jamais le dessein qu’elles ont est de s’etablir dans une maison fondée. En 1695, lutte avec le maire qui s’autorise de l’Edit de 1692 pour vouloir gouverner l’hospice. De 1688 à 1693, lutte contre le prieur de Parthenay le Vieux pour la réunion de son aumône ; en même temps, procès contre le chapelain de Ste Catherine et l’ordre de St Lazare en procès lui-même contre le chapelain. Une lutte constante au milieu de ces embarras contre les officiers du baillage moins heureux là qu’à Thouars avec l’Edit de 1693. Enfin la mendicité en permanence, à combattre ou à contenir. Le revenu de l’hospice consistait surtout en rentes de blé, et dans le produit de cinq métairies qui s’affermaient la plupart du temps moitié argent, moitié nature. J’ai eu la curiosité de chercher quelles variations ces prix de ferme avaient dans tout le cours du XVIIe siècle, et je n’ai rien trouvé de changé de 1592 à 1730, qu’une certaine tendance, après 1680 à mettre en argent les fermes des deux métairies. Les ordonnances qui défendaient aux hospices les fermes de plus de trois années s’observaient mieux dans les petits que dans les grands, par la crainte plus forte que les administrateurs des petits avaient d’exposer des revenus toujours trop faibles ; En 1712, l’évêque conseillait à ceux de Parthenay de faire comme l’hôpital général de Poitiers des baux de 5, 6, ou 7 ans, et de tirer les fermes en nature [« argent » ajouté au-dessus], ils refusèrent. Les attributions aux pauvres, et la peur qu’on avait de manquer de blé pour le distribuer rendirent raison de cette constance à suivre les Edits de près. La fortune de l’etablissement ne peut guère ainsi varier. En 1568 de 200 # et de 200 setiers, on la voit en 1687 de 500 # et 200 setiers ; en 1724 de 280 # et 200 setiers ; en 1739 elle remonte à 500 # ; c’est la même qu’en 1789, c'est-à-dire 7 mille francs actuels, à 30 francs le setier de blé. Les troubles des guerres religieuses, l’exigence des chefs de corps en campagne, les mauvaises années, le système de Law, des amortissements de rentes constituées trop facilement consentis, et le reste empêchaient encore les revenus de s’accroître malgré les legs que l’hospice recevait. Les secours aux pauvres bien plus qu’aux malades sont le trait principal de l’hospice de Parthenay. Les comptes des receveurs depuis 1568 jusqu’en 1752 ne présentent guère que des distributions aux pauvres, inscrits ou non inscrits. La dotation de l’aumône avait passé des mains de la Maison-Dieu à celles de la ville sans changer de destination. Au contraire, elle était devenu charge communale par la réunion au budget de la ville entre les mains du même receveur. Le procureur syndic, l’intendant et le receveur de la commune administraient le revenu : ce dernier rendait compte aux deux autres comme receveur municipal, et devant le juge de Gatine, comme receveur de deniers d’hospice. Il est assez difficile de connaître par ces comptes rendus le chiffre de la population secourue ; il faudrait pouvoir consulter les registres soit des commissaires chargés de distribuer les secours, soit des officiers qui dressaient les rôles, et levaient la taxe des pauvres quand elle avait [« ayent » en ajout] été consentie [« elle pouvait etre levée » en ajout]. En 1568 on distribua ainsi 4 # 2 s par semaine, qui feraient 200 [« 300 » en ajout] francs par an de notre monnaie ; En 1588, 60 setiers ; en 1589, 30 setiers, aux pauvres inscrits, sans compter les autres. De 1620 à 1670, ils reçurent par an 150 setiers, mais pas d’argent. On ne commença à distribuer l’aumône en pain qu’en 1678. A côté des pauvres inscrits, la ville secourait d’autres pauvres. Leur subvention qui était en moyenne de 10 setiers jusqu’en 1600, était de 50 en 1650. L’effet des lois de Louis XIV contre la mendicité fut, pendant un temps d’arrêt de trois années où les distributions aux pauvres du rôle tombèrent de 150 à 100, à 60 et à 36 setiers, d’elever à 100 setiers la part des pauvres non inscrits, c'est-à-dire qu’on continua de donner aux mêmes pauvres, mais qu’ils n’etaient pas supposés inscrits. L’ancienne allure reprit en 1676. L’administration changea, mais le système essaya en vain de changer. Une délibération du nouveau bureau de charité établi le 12 juin 1678 avouait à la fin de 1681 qu’on n’a pas pu soutenir l’ordre qu’on avait mis à cause du nombre de pauvres, et « que les habitans n’ont pas voulu se soumettre de donner au bureau pour leur subsistance ce qu’ils peuvent leur donner à la porte, craignant de s’attirer une taxe ou d’interesser le public ». En même temps, ils demandaient l’execution de l’ordonnance sur l’interdiction de la mendicité. Des travaux aux chemins pour occuper les pauvres (1685), des tentatives pour eloigner les etrangers, renouvelées dix ans plus tard avec plus de fruit ; une manufacture etablie, tombée, relevée, retombée ; une société de Dames de la Misericorde (1682) conduisèrent jusqu’au moment où fut erigé le bureau en hopital general (mars 1687) et où pour la première fois l’on voit l’administration s’occuper plus des malades que des mendiants. Pendant le régime communal (1562-1678) la part de l’hopital proprement dit ne s’était pas elevee aussi haut même que celle des pauvres les moins favorisés et que la subvention allouée aux enfants orphelins dès 1589. 10 setiers pendant tout le XVIe siècle, 20 # en 1621 avaient suffi à ses besoins. Le Bureau de Charité, pendant les vingt années qu’il gouverna (1678-1687) avait donné davantage ; il payait à l’hopital en prix de journée, la première année 197 #, la même somme en 1680 et en 1683, et 1189 journées pour 4 mois en 1684. Le prix de la journée était à 5 sous. 9 deniers, qui font monnaie actuelle I franc [« 26 » ajout]. On comptait la dépense annuelle à 100 # par lit. Le premier soin de la nouvelle administration etablie par les lettres patentes fut de fixer pour la maison des malades le tiers, deniers et blés, des revenus, et le second de construire un nouvel hopital. Le nombre des lits fixés d’alors à 14, alla en 1696 à 20, et à 25 en 1700. Quelques années tranquilles de 1686 à 1692 permirent de soutenir à la dois trois maisons des deux hopitaux et la manufacture, et de poursuivre de plus grands projets. Les distributions, mieux réglées, se faisaient en pain, en soupes, sur les billets des curés des paroisses ; elles n’etaient plus permanentes. Les deux maladreries de Gourgé et de Ste Catherine furent unies à l’hospice ; l’aumône de 80 setiers due aux pauvres par le prieur de Parthenay le Vieux attribuée enfin après dix ans de procès à la maison. Mais telle était la force de l’usage, l’autorité qu’on lui reconnaissait, la crainte qu’inspiraient les pauvres que le Bureau, qui n’avait poursuivi la reunion qu’à regret, n’osa pas l’achever et que cette aumône fut unie plus tard à l’hopital Général de Poitiers. On voit bien ici ce qu’entendaient dire les ordonnances en se plaignant que les distributions de blé fussent regardées par tout le monde comme le patrimoine et le budget légal des pauvres. Les lois françaises ont toujours evité ce qu’on appelle la taxe légale de la mendicité. L’hopital des malades était désormait sûrement fondé ; les évêques tenaient aussi la main à ce qu’il ne fût plus sacrifié aux distributions populaires. Elles revinrent néanmoins dans les tristes années 1704, 1705, 1709, 1713, 1739, 1752 ; l’histoire de 1709, qui se trouve ecrite dans tous les hospices, l’est grandement a ans (sic) celui de Parthenay. Les pauvres de la ville avaient fait une emeute parce que l’hopital, sur le conseil de l’évêque et de l’intendant, avait fait vendre tout le blé disponible afin de diminuer les prix ; en 1729, ils pensèrent en faire une autre parce qu’il ne le vendait pas. Des épidémies arrivèrent ; on cessa de reunir deux personnes par lits (1710). Dans ces circonstances difficiles dans les temps de disettes, furent tous accueillis à l’hopital (1713).

Albéric Verdon : https://gatine-parthenay.fr/

Retour page précédente